来源:周道客户端

2021-06-07

周口日报·周道客户端记者 吕冰汝

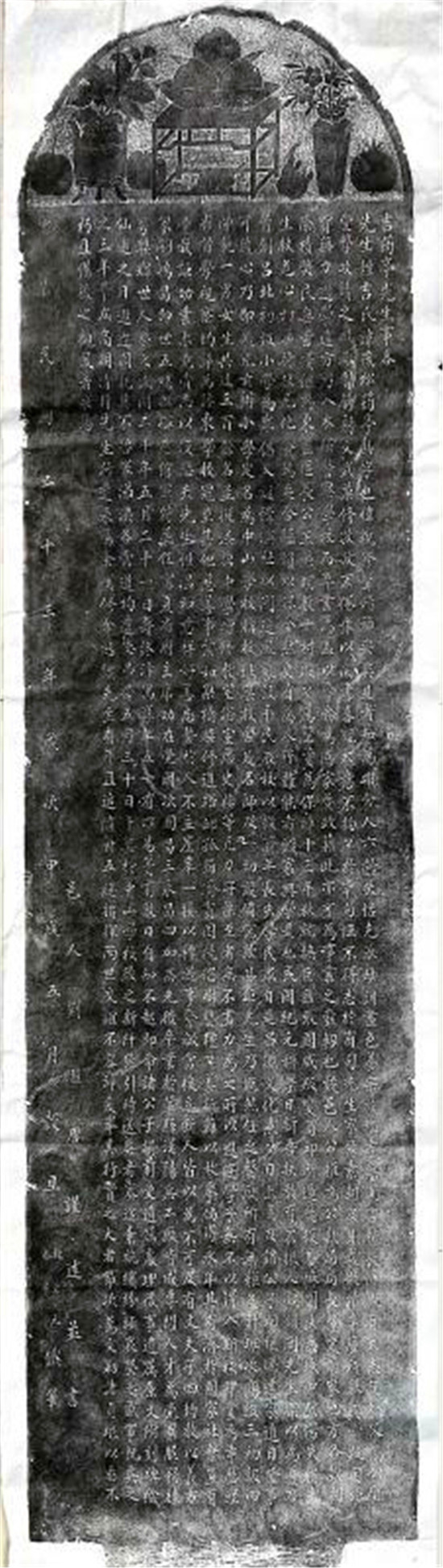

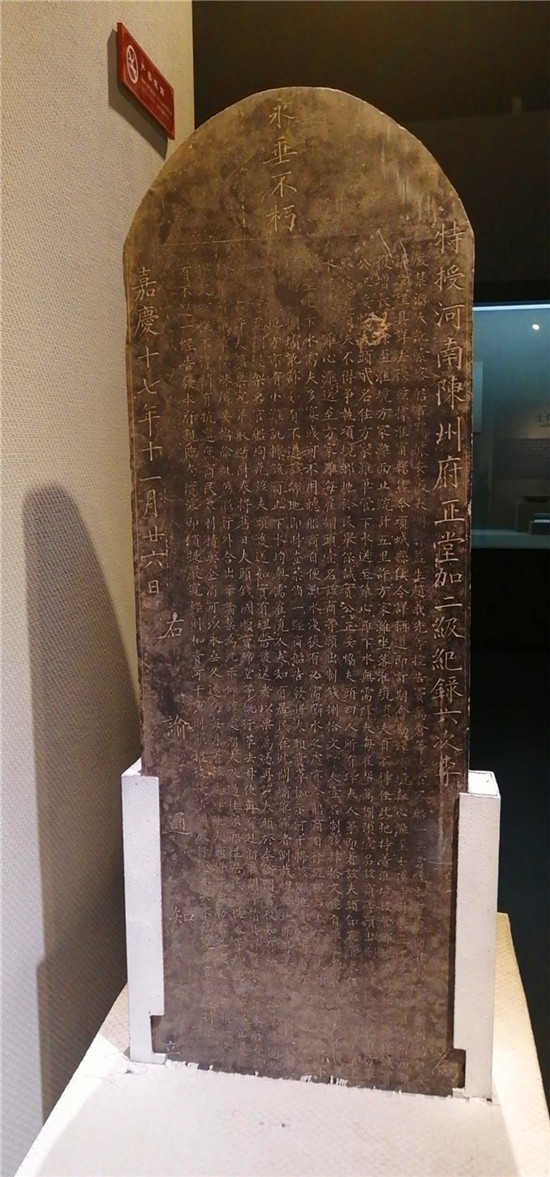

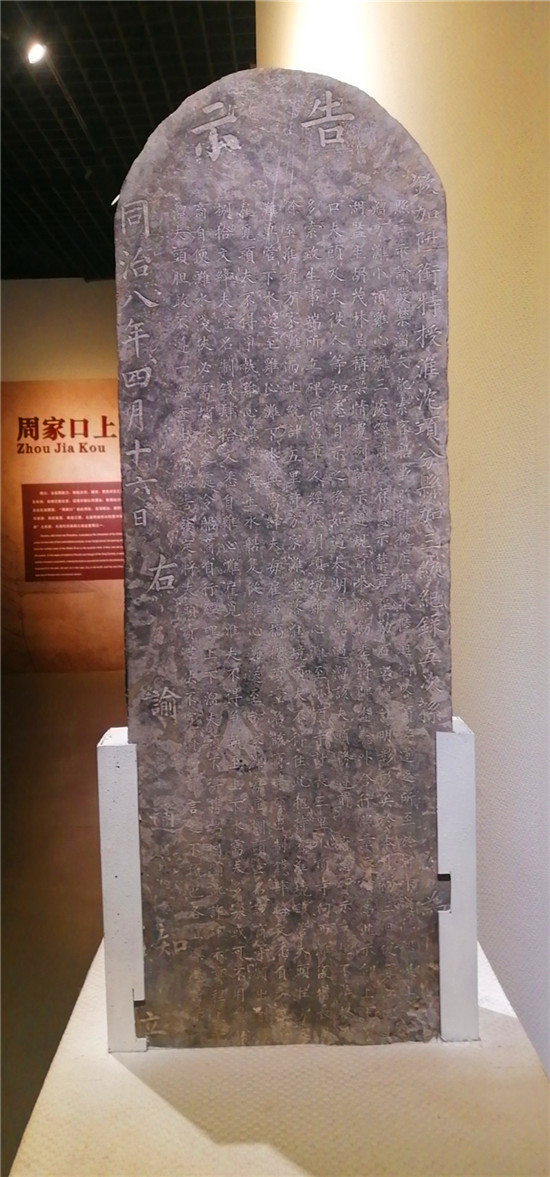

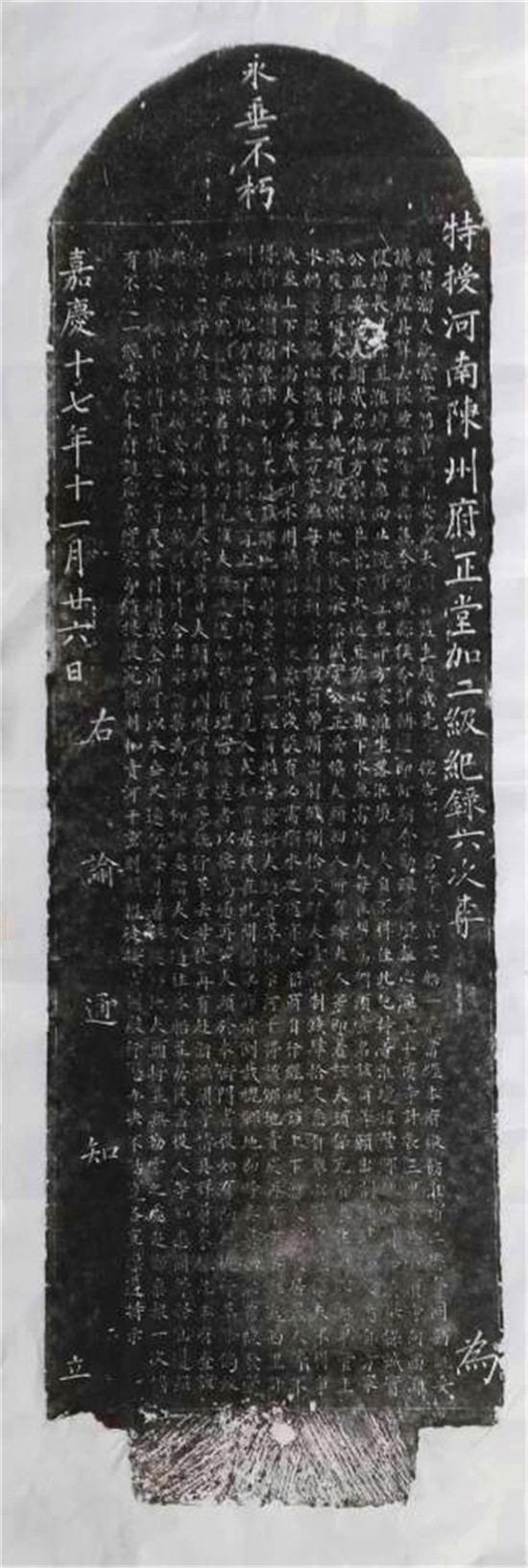

在周口市博物馆三层东侧的展厅“逐波兴埠”里,有这样一通碑刻:它通体由青石材质制作而成,高120厘米,宽40厘米,厚8厘米,两面刻,均为阴文楷书,碑名为《严禁溜夫讹索客船事告示碑》。在周口市博物馆为数不多的碑刻文物中,这通石碑是我市迄今发现的唯一一件约定溜夫行为、确保水运秩序的文物,对研究周口水运史具有重要的历史考古价值。

一块“踏脚石”的华丽转身

这通碑刻,在安家周口市博物馆之前,曾有一段传奇的经历,这一切得从一块“踏脚石”说起。2008年的夏天,在周口市沙河北岸,一户李姓人家因办丧事,急需一块墓碑。李先生灵机一动,想到了自家大门底下的那块“踏脚石”,虽说风吹日晒,面目斑驳,稍显陈旧,但形状大小颇似一通石碑,用它来稍加改造,磨去原有的碑文,重新翻刻成一通墓碑,又能省去一些费用。就这样,李先生费了好大劲儿把这块“踏脚石”连“根”拔出,送到了大庆路与建设路交叉口中原商贸城里的一家碑刻店。

这家店的主人叫段清海,他从事刻碑行业多年,经验颇丰,从第一眼看到这通石碑,凭直觉就感觉它来历不凡。“当时那个人把这通碑送到店里,要求把上面的字磨掉,重新刻成一块墓碑。我仔细一看,这通碑的表面虽然有些微磨损,字迹稍显模糊,但细致观察,能发现碑文的落款为清嘉庆十七年(1812年)和清同治八年(1869年)。也是不忍心吧,我没有把它毁掉,而是免费为那个人刻了一通新碑,就把这通年代久远的旧碑留下来了。”段清海回忆说,2012年的时候,他听说周口市博物馆面向全市征集古物,他第一时间把石碑送交到周口市博物馆,没有要一分钱,“它在我的店里放了四年,期间好几次差点被送货拉货的工人损坏,交给博物馆总算是给它找了一个‘安稳’的家,我的心里也算踏实了”。

要感谢李先生的“勤俭持家”,更要得益于段清海敏锐的文物保护意识,让浮沉百年、缄默不语的它,终于从一块“踏脚石”的命运中“翻身”,作为清代周口水运史的珍贵见证,确认了自己“尊贵”的身份。

一段历史风云的不朽见证

说它“缄默不语”,其实并不准确。这通石碑通体有字,碑的阳面为清同治八年四月十六日淮沈项分县县丞孙茂悟所刊刻的严禁溜夫讹索客船事告示,碑的阴面为附文,内容为重刊的清嘉庆十七年十一月二十六日陈州知府李振翥制定的严禁溜夫讹索客船事章程,是对公告内容的重申,两面碑文内容大致相同,加起来共有1100余字,均为约束溜夫行为的公告或章程。碑首追刻的有四个大字:永垂不朽。

那么,“溜夫”是指谁呢?就是在船上或者河工中查看水流大小、缓急情况的夫役,在船行到激流处,溜夫还会临时参加拉纤。“溜夫讹索客船”,即溜夫讹诈勒索来往客船,按照现在的说法,颇有“水霸”“路霸”的性质,这通石碑正是为严禁这种行为而刻立的。

明清时期,基于沙河、颍河、贾鲁河三川交汇的独特地理优势,周家口逐渐发展为全国闻名遐迩的水上转运重镇和水陆码头,江南客船向北运送物资均需经过此地。到了清嘉庆年间,陈州府的沙颍河水运已然十分发达,江南省(今安徽、江苏)太湖县等地的客船频繁来往于陈州府境内。此间,在沙颍河项城鸡心滩、小顶及淮阳方家滩一段,当地溜夫中出现了一群所谓的“水霸”,时常拦坝勒索过往客船,漫天要价,时间一长,引发了来往客商的极大不满。嘉庆年间,安徽太湖县一名在国家最高学府国子监读书的监生赵义先等人,将此事反映到陈州府,控告窦万仓等人讹索客船,时任陈州府知府李振翥获悉后,责成淮宁(今淮阳)、项城二县县令弄清事情原委,并为此专门制定了水运章程,明确专人管理河道水运秩序,规范溜夫与来往客船之间的价格,要求溜夫做到有规可依、违规必究。

到了清同治年间,类似不法行为再度上演。同治八年(1869年)4月,江南省太湖县监生胡茂林向陈州府地方禀呈溜夫勒索过往客船之事,淮沈项分县县丞孙茂悟依照嘉庆年间陈州府知府李振翥颁布的章程,再次发布严禁溜夫讹索客船事告示,并强调:“碑示章程,上下溜夫头胆敢不遵,一经查出,或被告发,定将夫头责革,决不宽贷。勿谓言之不预也,各宜凛遵,特示。”

一座水运成就的咽喉重镇

“万家灯火俟江浦,千帆云集似汉皋”,这是明万历二十六年(1598年)进士熊廷弼《过周家口》中的诗句,诗中描绘了夜晚的周家口像南京浦口一样灯火万家,繁盛的白天像汉口一样千帆云集。周家口作为一座由水运成就的咽喉重镇,其地位可见一斑。

周口历史上因水而兴,因水而发达,如今周口已成为“内联外通达江海”的中原港城。周口水运历史悠久,2021年荣获2020年全国十大考古新发现之一的淮阳时庄遗址,发现了我国最早的粮食仓城,印证了早在距今4000年至3700年前的夏代,周口地区就已经开启了水运的历程。战国鸿沟水系的开凿,更使周口地区成为沟通江淮的水运要道,从此之后,周口水运得到历代官府的重视。特别是明成祖朱棣迁都北京以后,大批军国物资需要北运,由于当时地处黄河下游的大运河淤塞不通,明政府在开辟海运的同时,开辟了淮安经周家口、朱仙镇,越过黄河,经卫河通达北京的水陆联运,周口因地处沙河、颍河、贾鲁河三川交汇处,得水运之利,成为远近闻名的水陆集散地,商业逐渐发展繁荣起来,至清代成为豫省一大都会、河南四大名镇之一。民国初期,周口崛起为仅次于河南省会开封的第二大城市,人口达20万人次,周口的繁荣在当时可见一斑。水运成就了周家口,其水运的发达,离不开地方官府对水运秩序的管理和保护。

这通《严禁溜夫讹索客船事告示碑》作为当时周口水运秩序管理中的官方意志,为研究清代晚期周口漕运文化提供了真实宝贵的历史资料。在周口市博物馆,它卓然独立于一隅,默默地讲述着那段水路风云。③6

[责任编辑:牛勇威]

中华龙都网版权所有,未经授权不得转载