■程方

我童年的记忆大多被时光剥蚀得褪色而不完整了,全子叔却是例外。那已经是四十多年前的事了。全子这名字在村外的知名度并不高,但说起“老把式”,十里八村没有不知道的。

上世纪七十年代初,公社给生产队分配了一红一白两匹大马,据说这两匹马是从内蒙古大草原乘火车来的,野性十足,队长为了迎接这两匹马,没少往公社跑,开了几个半夜的会,研究谁和他到火车站接这两匹马,最后这艰巨的任务落在全子叔头上。定全子叔去是有充分依据的:他四十来岁的年龄,一米八的个头儿,虎背熊腰,国字脸黑里透红,光看这身板,对牲畜都是有震慑力的。再说,做队里的把式有些年头了,调教牲口也很有些经验。队长把队里的决定跟全子叔一讲,全子叔表面矜持,心里的乐却又是很难掩饰的。他当场就表态:“我服从队里决定。”他感觉队长给的不仅仅是信任,最重要的是给了他面子,是荣耀。

全子叔很用心,临走前就根据路程算好了时间,进而推算出路上需要多少草料,把自家的几斤豆子在铁锅里炒了,在石磨上磨碎,又从地里弄来一二十斤青草,剁了装在袋子里,搭在肩上,便和队长上路了。一天一夜不歇脚,两匹大马顺利牵了回来。

果然是仪态非凡,两匹大马鬃毛掩盖了一半的颈部,透着油亮,身体从前到后看不到骨痕,头上下摆动,鼻腔里不时发出“哧哧”的声音,马蹄不停地扒地面。就全子叔那个头儿站在马身边也只能露出半张脸。村里人都来看热闹,两匹马看到这么多人围着,居然野性大发,前蹄腾空而起,发出长长的一声嘶鸣,围观者吓得四散开来。全子叔一边骂娘,一边竭力管控局面。村里人都认为是买来了两匹“祖宗”,也不像干活的料儿,对两匹马敬而远之。

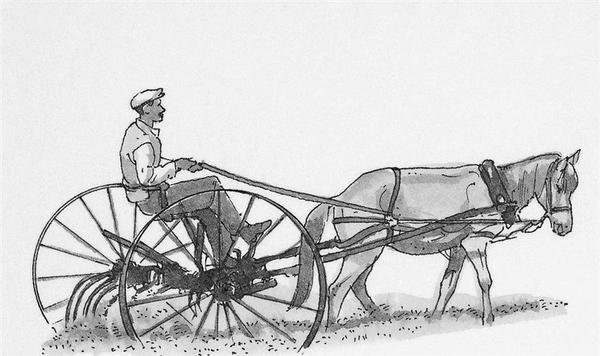

从此,每天一大早就能看到全子叔牵着两匹马出村子,沿着通往公社的路缓缓地走出去再走回来,偶尔取下肩上的草料袋让两匹马吃几口。不知道过了多少日子,两匹马颈部都多了一个“扎脖子”,不久,马身上又多了牲口套。据说两匹马因为身上加了牲口套是尥过不少蹶子的,好在全子叔有耐心,两匹马最终臣服。再后来牲口套后边又拖了一个小沙袋,沙袋又从小变大,再后来,全子叔还真的用两匹马犁地、拉马车了!消息沸沸扬扬,惹得十里八村的人都来看稀罕,全子叔“老把式”的绰号也是一传十十传百。

好牲口果然身手不凡,不但地犁得深透,跑起来也轻松,整晌在地里不见减速不见喘。如果有人在村东头官路上看到一溜久久飘荡的烟尘,那一定是全子叔的马车刚过去。

全子叔用的鞭很有讲究,鞭杆不足一米,鞭子很长,五米还多,是他自己用五股熟牛皮拧成的。每晌套马外出干活,路上全子叔总要甩两声响鞭,一声是在到了村口,一声是在收工时,每一声响鞭都很有穿透力,似能穿越一切障碍,直溜溜传到村里人的耳朵里。这也似乎是给生产队员定的作息表,下不下地、收不收工都得听全子叔的鞭声。据说就连两匹马都能领会全子叔响鞭的意图,出村那一声精神抖擞,收工那一声停下脚步。

都说自打两匹马来,全子叔变了,着装、神态、语气……仔细看看嘴里叼烟袋锅子的样子也变了,以前是耷拉在嘴角,如今是硬生生翘到了鼻子上。每每坐在马车上经过村里的饭场,他都会长“吁”一声,把马车停下来,这儿抠捏抠捏那儿捯饬捯饬,实际上没啥事儿,就是在炫耀。有年轻的晚辈故意逗他:“全子叔,啥时候闲了用你的马给俺磨面呗。”“全子叔,俺家正垫宅子,啥时候用马车给俺拉几车土呗。”全子叔头都不抬,轻蔑地回了一句:“看你俩那熊样,公社里不一定有你俩的户口,这俩马是有户口的!”然后全子叔才在众人的哄笑声中驾着马车离去。马车后边即刻扬起一片尘土,车、马,还有全子叔,已被这一阵尘土阻隔。

四十多年来,我好像每天都能听到全子叔的响鞭。