□阿慧

(接上期)

我想用孩子来缓解她的伤痛,就问:“大儿子上的是一本学校吧?”

她摇头说:“是二本。这孩子读书肯下苦,穷人苦读书,富人读苦书。”她大梦初醒似地说:“对了!大儿子昨天给我报了个喜。”

我心头一喜,忙问:“有女朋友啦?”

她嘴角微翘说:“他当上班长了,公开竞选的,他的演讲很精彩,全班支持率数他高。”

吴艳朵蹲下身飞快地拾棉花,说:“那时候我正沮丧,地老板刚扣我十斤花,说我捡得不干净。儿子一个电话,给我一个惊喜,一个安慰。”

我说:“所以你就把河南当成了家,随便放开你也不跑了,是吗?”她用力点点头。

一根母亲线,脐带般温热,将母子紧紧缠绕,一圈又一圈。

李大义老板来送饭,我让他把我捎回去。到了八连土院,我跟老板娘请个假,说今晚住兵团,回去洗个澡,明天再过来。

坐上李大义老板的摩托车,回到了四场总部。我让他进屋喝杯茶,李大义说,他要给拾棉工去买药,明天早上来接我。骑上车就走了,柳树叶追着他的车轱辘,跑成一道黄烟。

一进后楼,见门前那两棵白蜡树的叶子全黄了,小院映得黄橙橙的。领导们吃饭出来,正巧在楼道遇见了。

敬书记说:“老乡体验生活回来了?快去吃饭吧。”

我说:“在地里吃过了,回来休息一晚上。”

副场长说:“明天还去吗?天气预报说这两天有雪。”

我一听两眼雪亮,说:“啊,太好了。”

敬书记说:“啊,你还好呢,影响收花,我们都急坏了。”

美女厨师小王,一见我就说:“姐,你黑了,瘦了。”

我照照镜子对她说:“也老了。”

这里仍然没有地方洗澡,小王帮我提了一桶水,我用电水壶一壶一壶地烧,凑凑合合洗了个澡,把小屋弄得像个养鱼塘。人一清爽,满足劲又来了,一满足,困劲儿就来了。一个人躺在有暖气的小屋里,该是多么的幸福啊,在家里我从没有这般满足过。

一躺下就起不来了,身子好像不是自己的,成了一滩水,思想还在田地里,收不回来。

晚上,催促自个儿爬起来,将身子拖到桌子前,就着小台灯,打开自带的小电脑,照着记录本上的采访材料,一个字一个字小心地敲。

敬书记来敲门,他一脸认真地问:“你带回来坦克没有?”

我一愣,说:“别说坦克,就是堂客,我也没有本事带回来。”“堂客”是南方话,指女人,媳妇。

他用两个大拇指一挤,说:“我说的是这‘坦克’”。我“哦”了一声明白了,他指的是虱子。我仔细一想,也有可能啊,那大铺,那么多人,那……

想到这,我就瞬间浑身不自在,站起来去翻衣服。

敬书记笑着出去了,走到门口说:“给作家开个玩笑。”

这老乡真逗,虽然出生在新疆,但骨子里河南人的诙谐幽默没有减。

敬书记人已经离开多时了,我却安顿不下来,敲一个字,身子就不扭一下,一段文字打了老半天。

门外有人说话,高一声低一声,走廊里嗡嗡响。我醒来,见天还黑着,以为还是在做梦。走廊里响起脚步声,我开门一看,几个人正在敬书记屋汇报,说是昨晚死了一个拾花工。

一群人朝外走,我惊在了屋门口。

打电话给李大义老板,问他有没有时间来接我,临挂断时,才问:“咱河南老乡没事吧?”他说:“没事,都去地里拾花了。”

天阴沉沉的,没有太阳,看来真要下雪了。

小餐厅里,只有我和厨师小王两个人吃饭,领导们都去忙那拾花工的事情。听小王说,死亡女工是山西人,四十多岁,昨晚收工时,都称过棉花了,她晕晕腾腾地走,一头栽地上,抢救的路上就去世了,死于心肌梗死。

一个来抓钱的人,把自个儿丢在了抓钱的路上,她活蹦乱跳地来,走时却让家人抱走了骨灰。

李大义来接我,我说出自己的想法,来拾棉花的老乡,一定要求他们去医院做严格体检,防止悲剧发生。

李大义说,各兵团不仅要求体检,还给每个拾棉工买了人身保险。

我走到一队的地头时,太阳突然出来了,满地亮堂堂。姐妹们忙着拾棉花,把昨日的劳累丢在了梦里。

我手拿相机喊:“姐妹们,停一停,照合影啦。”

“好哩!”有人答应着,却没人停下来。

我又喊:“老乡们,快来呀,少抓两把棉花啊,我是给大家告别的。”

这下他们都来了,边走边问:“老乡你去哪儿?回咱河南老家吗?”

新疆的大棉田,站满了我的河南老乡,他们笑嘻嘻地望着我,我的镜头拍下他们乐呵呵的影像。前面是摘过的褐色棉棵,后边是没拾过的雪白棉朵,拾花工用她们辛劳的双手,改变棉田的模样,也改变着她们的生活。

回到四场,打电话给总场小张科长,让她帮我查一下,哪个连队还有周口籍拾棉工,她答应我下午回话。

(未完待续)

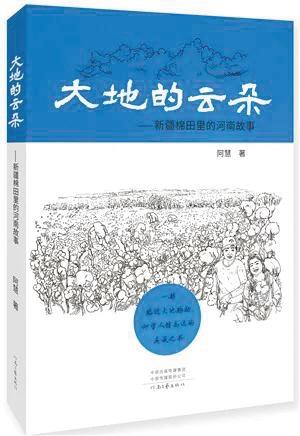

(此书由河南文艺出版社出版)