□阿慧

(接上期)

闻免说:“埋我爹娘时,下着毛毛雨,我姑姑抱着我。我身上裹两套白孝衣,一套穿给爹,一套穿给娘,我才出生两个月,还直不起小脑袋,眨巴着小眼睛到处看,一声也不哭。棺材下到墓坑时,孝子得有哭声,我还是不哭,姑姑掐了我一把,我咧咧嘴哼唧了一声。村里人就说,‘这闺女心硬,命更硬。’”

“上小学一年级时,没人愿意跟我坐一个桌,说我身上有毒气,我就撵着他们跑,一直撵到厕所里,堵住门,上课铃响了也不放他们出来。家长和老师都找我奶告状,我奶当众扒开我的裤子,结结实实打一顿,屁股打掉一层皮,沾我奶一手心。从那起,我不肯再进学校门。一辈子只上了半年学,连自个儿的名字都不会写。除了认识‘男、女’两个字,就只认识钱。我男人说,知道这两样就行了,懂得多了费脑子。”

闻免嘻嘻笑,声音尖而细,她恢复了笑模样,我像卸下一块大石头,陡然间轻松了。

闻免说:“我在家里跟我奶学做鞋、学绣花,就连织布、织毛衣我都会,可是村里人还是看不起我。大闺女出嫁,不让我送亲;娶媳妇进门,不让我迎亲;给亡人做‘送老鞋’,不叫我去绣花,宁愿找外村的一个笨女孩。说起绣花,我敢说十里八村的小闺女,没有一个能赶得上我。那几年,我一夜一夜地做恶梦,梦里很多的大嘴巴围着我转,嘴里冒出一股股的风,对着我的耳朵根子吹,还说,‘你父母不全,你命毒、命硬。’醒来,我没哭,在梦里也没哭。我不声不响地扛起抓钩到西地,把二亩地的红薯都出完了,满手的大血泡,那年我12岁。从那起,逢到村里办红白喜事,我都一个人扛着铁锨下地干活,跟地上的小花说话,学天上的小鸟唱歌。”

我又忍不住去抚摸闻免的肩膀,隔着厚厚的棉衣,这肩膀仍是那么的单薄和瘦弱。这不哭的女孩,心底该有多么的强硬。这次闻免没有拒绝我的好意,她笑着说:“我骂人很在行,三天不停嘴。”

我说:“讲讲。”

她一张嘴就止不住地笑,就像又崩开的棉桃子。她拍拍胸口说:“那年三月三赶庙会,人多得很,挤得走不动,两边的小摊一个挨一个。我被人推着走,一抬胳膊撞翻了一张小桌子,桌子上瓶瓶罐罐滚了一地,有的摔碎了,有的被人踩了。那摊主是个小伙子,气得要打我。他一把抓住我衣服领子,四只眼睛一对上,是地边搭地边的邻村人,从小都认识。他又一把把我甩开了,恶狠狠地说了一句话,这句话我一辈子也忘不了。他说,‘今儿真他娘的倒霉!刚出摊就碰上你这个扫帚星。’我站在那愣了大半天,身子被来往的人撞来撞去。我把眼泪憋回去,转身走了,没说一句话。”

“第二天,我来到那人的家门口,坐在门边的石磙上,提着他的名字骂。第一天把他家人骂出来了,第二天把他村里的人骂出来了,第三天把他给骂出来了。他和他妈把我送回家,劝了我大半夜。后来,那人不断来我家,大半夜还不走,后来我就去他家,大半夜被他送回来。一年后,他把我娶回家,三年给他生俩儿子。这俩孩子个个记性好,读书像喝水儿……”

“啊!”我说,“我听明白了,闻免,你硬是骂出来个老公,趁机把自个骂嫁人了。”

闻免仰着脸哈哈笑,说:“我男人说,我那三天三夜把他骂明白了,村子里的人也听明白了。咋想咋看我都是一个好闺女,一台花轿把我娶走了。”

这样的结局让人兴奋,记录时,我右手微微有些颤抖。我越写越感觉,这大字不识的闻免其实就是一个天才作家,她给自己创造了一个耐人寻味的故事,无需虚构情节,不用编造结局。她沉默时的“软抗”,她爆发时“硬抗”,对抗和改写了自己的宿命,这悲情孤女,给自己抗争出了一个喜乐人生。

闻免说:“我家仨男人都不让我来拾棉花,说四口人就我一个穿花衣裳的,走了家里没颜色了。我男人对我说,‘我四个轱辘一转,给个乡长也不换。多跑两趟车,钱就赚回来了,你别去新疆受那洋罪了。’我说,‘有钱不抓就是傻瓜,一年才一个棉花季子,我抓俩钱就比不抓强。钱多不扎手,给咱儿子攒起来。宽日子要按窄日子过,那日子才越过越宽哩。’”

(未完待续)

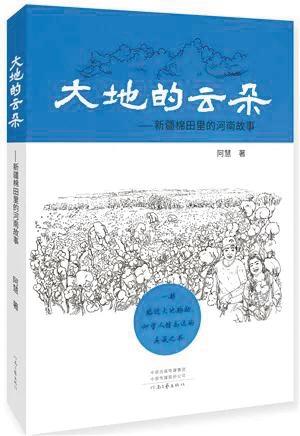

(此书由河南文艺出版社出版)