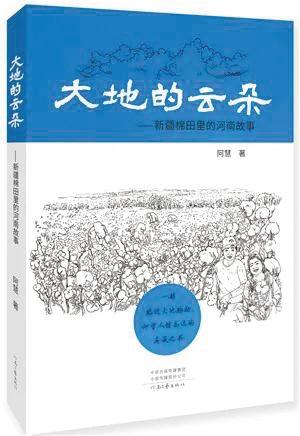

□阿慧

(接上期)

我心说:“奶奶啊,你小时候教我的方法真管用。”

手机“嘟”了一声,我拿起一看,是唐大的短信:已平安到家。

我一下子倒床上,一觉睡到大天亮。

隔着窗玻璃我就闻到了雪的气息,翻身坐起,老木床吱呀有声。撩开后窗淡青色布帘,我和窗外的景物面对面亲近。热脸一贴近玻璃,就感到一股清冷,连嘴唇都有些发麻。天和地全白了,眼前一片白亮。我看见了雪,昨夜伴随我们一路的雪花,今早已在荒野间凝固。它们安静地伏在窗下的蔬菜上,近处的蒿草上,还有远处的棉田上,像一顶大得无边的绒绒的白草帽。

我悄悄地走出里屋,又穿过一间狭长的大屋,就到了客厅。见屋里没有动静,以为任叔叔他们还没起床,就轻轻地拉开玻璃风门,风门外面还有两扇木门。一脚迈出门槛,一股寒气扑过来拥抱我,我被这不由分说的热情惊住了,猛吞一口凉气,白烟儿徐徐吐出,我站在雪地打了一个寒颤。这些日子,见识了新疆棉田阳光的毒热,今天,又有幸结识了雪天的酷寒。

站在任家的大院里,我放任着自己的视野,把目光伸得老长,只有这样,我才能够得着前头的物象。看清了,这其实不算是一个规整严密的大院。东面,临靠大路砌一堵高墙,主人见机的把大门开在路边,昨夜,我们就是从东门进入院子的。北面,盖一座八间红砖白墙大平房,靠西山墙,接盖两间土坯耳房,西面,一排四间土坯平房。南面,无墙无房,视野无遮拦地开放。透过白雪,我看见,东南角有一间很大的水泥房,旁边耸立一座灰白的水塔。近水的地方树丛长势很旺,光溜溜的枝条争着向上。芦苇和杂草,枯枝败叶中夹杂着碎雪,一堆堆,一片片,野气十足,杂乱无章。面前的菜地却是沟沟垄垄,齐齐整整,白菜、萝卜、大葱,个个顶着层薄雪,白菜更白,青葱不青。

这院子大得没边儿,正房窗下停靠一辆绿色拖拉机,车轮子几乎高过我的头。后边拖挂一个大车斗,铁丝襻成网状,车顶蒙罩一张帆布篷,一层积雪泛着白。车斗里,大半车棉花从细网中探出“白脑袋”。

放眼望去,除了东面有两家住户外,其余三面都很空旷,感觉就像住在荒野上。也许这里原本荒凉,是任叔叔他们就地开荒,种植了庄稼,也把自己和家种植在这里了。

脚下的的积雪被踩得稀碎,乱哄哄的脚印,有些脚印被冻上了,像一个个玻璃做的鞋底子,从西土屋一直伸延到东大门。目光黏上那一排小土屋,我猜测,任家招来的拾棉工一定就住在那里。小土屋的四个门,都垂挂着深绿色棉帘,有一个没挂,黑漆漆的,如抽烟老人黝黑的口,屋顶还冒着白烟儿,一副烟瘾很大的样子。

“咋站在雪地呀闺女,快进来!”

阿姨出现在黑洞口,她系着花围裙,两手粘着白面粉,看上去像戴了两只白手套。我小跑过去,凝结的冰雪,在脚下嘎嘎响。

一进屋,镜片又忽地蒙了一层雾。待上一会儿,清亮了,面前呈现两台连体大地锅,几乎占据一间屋,像两个敦实的大狮子。一口大铁锅,能容下仨小孩洗澡。灶膛里火红红的,半锅水正唱歌,一屋子白茫茫的。

我赶紧把身子移到锅灶旁,伸出双手放灶洞上烤。刚在院里站了一小会儿,寒气快把我身上的热气吸没了。

阿姨正在里间和面,已经和好了三大盆,手里的一团堆放在案板上。那案板大得像张床,阿姨撸起毛衣袖子揉面团,她的胳膊细得像擀面杖。但她揉面时的劲头,可不像一个70多岁的老婆婆。我担心她累着,她说:“从1975年俺家种棉花起,我就给帮工的人做饭吃,这一做就是30多年。”

“习惯了,也不觉得累。”她说。

“咱今年请了多少人?”我问。

“25个吧,汤面条得下三大锅,咱老家人爱吃面。四川人爱吃大米饭,大前年接来五个四川人,他们吃饭少,干活也绵软,可比不上咱河南人。”阿姨说,“一天要蒸两笼屉馍馍,二儿媳妇帮我做。”

我问:“家里那么静,人呢?”

阿姨知道我问的是拾棉工,就说:“下地了。”

想起院里雪地上的杂乱脚印,我瞪大眼珠子:“拾棉花去了?这雪天吗?”

中午,阿姨把大锅里的面条舀进大桶里,滚烫的两桶,又装了一布袋热馍,而后,递过来一个鼓鼓的食品袋,对她的二儿子说:“二娃子,送饭去。”路边一辆半截头汽车轰鸣着。

我赶紧跑进屋,带上相机和记录本跑出来说:“带上我。”

阿姨说:“你也下地吗?冷得受不住。”

(未完待续)

(此书由河南文艺出版社出版)